Im Rahmen der GO-Bio initial Seminarreihe organisierte das TransMIT Team am 20.02.2025 eine online Veranstaltung zur Entwicklung neuer Technologien für neurodegenerative Erkrankungen mit Dr. Hannes Erdmann vom MGZ Medizinisch Genetischen Zentrum München.

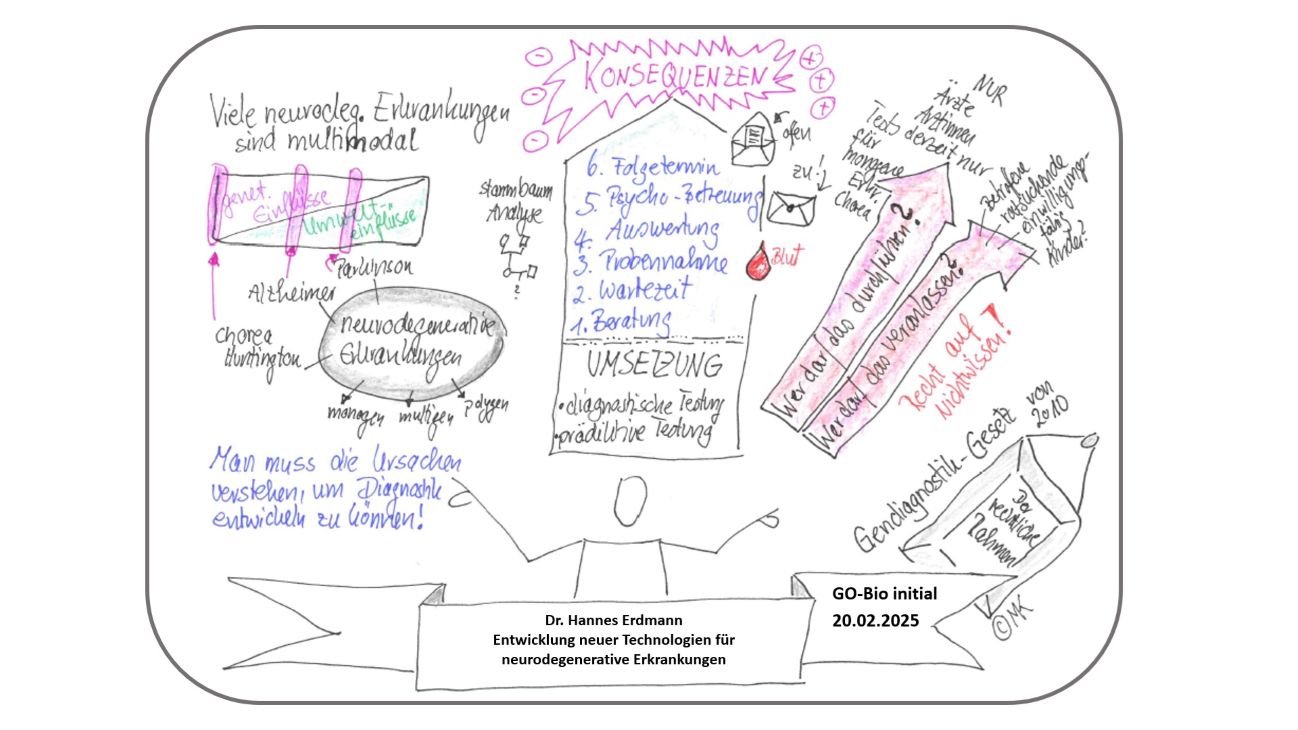

Herr Dr. Erdmann stellte zunächst verschiedene neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und Chorea Huntington vor und erklärte, dass es sehr wichtig sei, deren Entstehung und Ursache zu verstehen, um geeignete Diagnostik entwickeln zu können.

Besonders kompliziert sei die Situation bei multimodalen neurodegenerativen Erkrankungen, die sowohl genetische Einflüsse aufweisen als auch durch Umwelteinflüsse ausgeprägt werden. Hier ist die Krankheitsursache noch nicht vollständig verstanden und eine Diagnostik entsprechend schwierig. Als Beispiel für eine sehr gute Diagnostik nennt er die Krankheit Chorea Huntington, die eine genetische Ursache hat, sogar eine monogene Erkrankung ist und zu den seltenen Erkrankungen zählt. Hier ist prinzipiell eine Stammbaum-Analyse verschiedener Familienmitglieder möglich und auch eine prädiktive diagnostische Testung auf den zugrundeliegenden Gendefekt. Aber wer darf so eine Testung durchführen und wer darf sie überhaupt veranlassen?

Zur ersten Frage betont Dr. Erdmann, dass derzeit nur Ärztinnen und Ärzte eine genetische Analyse auf Chorea Huntington vornehmen dürfen, auch wenn die technische Durchführung ebenso Biologen und Chemikern möglich ist. Die zweite Frage ist jedoch sehr viel komplizierter und Dr. Erdmann verweist auf den rechtlichen Rahmen und das Gendiagnostik Gesetz von 2010, in dem geregelt ist, welche Personen eine Testung für sich oder Dritte veranlassen können. Relativ eindeutig ist die Situation für eine*n Ratsuchende*n, wenn er ein volljähriger einwilligungsfähiger Betroffener ist. Dann ist jederzeit eine Testung möglich. Anders sieht die Situation für Kinder aus. Hier können Eltern nur dann eine Testung veranlassen, wenn die Krankheit auch schon im Kindesalter ausbrechen könnte oder wenn frühzeitige Präventionsmaßnahmen den Ausbruch verzögern könnten. Wenn die Krankheit jedoch nicht im Kindesalter ausbrechen kann, können Eltern für ihr Kind keine Testung veranlassen. Die Testung ist dann erst ab dem 18 Lebensjahr von der betroffenen Person selber zu veranlassen.

Dr. Erdmann schildert anschaulich, wie in der Praxis eine Testung von der ersten Beratung einer ratsuchenden Person bis zur Probennahme und der Auswertung abläuft. Psychologische Betreuung beim Umgang mit den Konsequenzen aus dem Testergebnis spielen eine entscheidende Rolle. So übergibt der Arzt das Testergebnis an die ratsuchende Person in einem verschlossenen Brief. Es kommt gar nicht so selten vor, dass der Brief mit dem Testergebnis dann gar nicht geöffnet wird und die ratsuchende Person von ihrem Recht auf Nichtwissen Gebrauch macht. Der sehr interessante Vortrag von Dr. Erdmann endete mit einer lebhaften Diskussion zu ethischen Fragestellungen und dem Stand der Diagnostik auch für andere neurodegenerative Erkrankungen.